Ein geeigneter Ort für natürliche Selektion

Als Charles Darwin die Finken der Galapagosinseln untersuchte, erklärte er ihre Variationen durch natürliche Selektion.Ist seine Aussage zutreffend?

Im Jahr 2011 hatte ich die bemerkenswerte Gelegenheit, mit einer Gruppe von Studenten auf die Galapagosinseln zu reisen. Für einen Biologen ist eine Reise auf die Galapagosinseln ein wahr gewordener Traum. Diese unberührten Inseln, 966 km vor der Küste Ecuadors gelegen, beherbergen viele einzigartige Tiere, die fast keine Angst vor Menschen haben. Dies ermöglichte es mir, der Wildnis näher zu kommen als an den meisten anderen Orten auf der Welt.

Obwohl ich zuvor noch nie Tiere in freier Wildbahn fotografiert hatte (abgesehen von Fotos meiner Haustiere, die ich auf der Straße aufgenommen hatte), gelang es mir, auf den Galapagosinseln hervorragende Fotos zu machen. Die Tiere schienen fast für meine Kamera zu posieren.

Darwins Labor

Wenn man von den Galapagosinseln spricht, denken die meisten Menschen sofort an Charles Darwin. Als Darwin Anfang des 19. Jahrhunderts an Bord der „Beagle” die Inseln besuchte, war er noch ein junger Naturforscher. Was er dort beobachtete, half ihm, das Konzept der natürlichen Selektion zu entwickeln.

Darwin reiste mehrere Wochen lang um die Inseln, machte Notizen und sammelte Proben, hauptsächlich von Vögeln. Er bemerkte, dass viele verschiedene Arten von Finken und Schildkröten nur auf einer oder wenigen Inseln lebten. Er interpretierte diese Beobachtungen so, dass diese Arten dort ihre einzigartigen Merkmale entwickelt hatten, indem sie sich an die spezifischen Bedingungen auf jeder Insel anpassten, und nicht an einem anderen Ort ihre heutige Form angenommen hatten.

In einem Punkt hatte Darwin Recht. Er beobachtete die Ergebnisse von Veränderungen und Speziation innerhalb einer bestehenden „Art” von Tieren (z. B. mehrere Arten von Finken). Leider extrapolierte er die Veränderungen, die er in der Gegenwart beobachtete, auf die nicht beobachtbare Vergangenheit. Darwin entwickelte die Idee, dass natürliche Selektion unter ausreichender Zeit dazu führen würde, dass sich eine Tierart in eine völlig andere Art verwandeln würde (z. B. könnten sich Dinosaurier in Vögel verwandeln).

In einem seiner Notizbücher schrieb Darwin:

„Wenn man ein Tierpaar [in ein bestimmtes Gebiet] setzt, werden sie sich langsam sowohl von ihrer eigenen Art als auch von einer anderen Art vermehren: Wer kann sagen, was das Ergebnis sein wird? Nach dieser Ansicht müssen sich Tiere auf einzelnen Inseln unterscheiden, wenn sie lange genug voneinander getrennt gehalten werden und unter leicht unterschiedlichen Umständen leben.“

Nur wenige Seiten später zeichnete Darwin ein historisches Diagramm, das zeigt, wie verschiedene Arten durch einen gemeinsamen Ursprung miteinander verbunden sein können. Dieses Diagramm war eine visuelle Darstellung der Evolution von Molekülen zum Menschen. Es ist offensichtlich, dass Darwin sein Verständnis der Biologie nicht auf die biblische Schöpfungsgeschichte stützte. Infolgedessen zog er falsche Schlussfolgerungen über die nicht beobachtbare Vergangenheit.

Im Buch Genesis behauptet Gott, dass Tiere „nach ihrer Art” existieren. Daraus lässt sich schließen, dass sie sich innerhalb ihrer Art vermehren mussten. Natürlich kann die natürliche Auslese (wie auch andere Mechanismen) zu Vielfalt und Artbildung innerhalb einer Gattung führen (was Darwin tatsächlich beobachtet hat). Dies kann jedoch nicht dazu führen, dass sich ein Organismus in eine völlig andere Art von Organismen verwandelt (was Darwin nicht beobachtet hat).

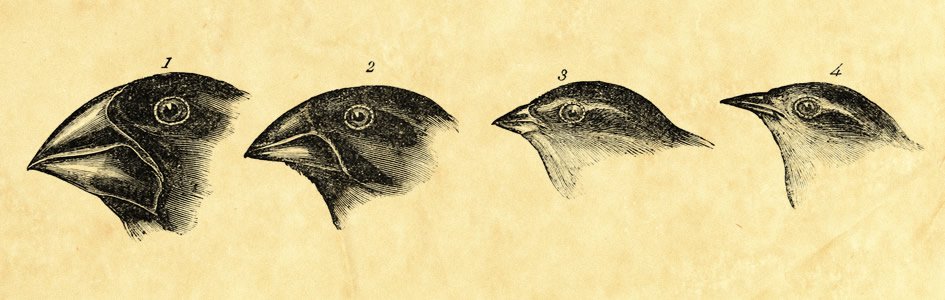

Darwins Finken

Eine Vogelart, die Darwins Aufmerksamkeit auf sich zog (und nun seinen Namen trägt), sind die Finken. Nachdem ich diese Vögel persönlich gesehen und fotografiert hatte, musste ich mich fragen, warum Darwin sie so interessant fand. Es handelt sich um kleine, unscheinbare, schwarz-braune Vögel, die sich hauptsächlich in ihrer Farbe, ihrer Gesamtgröße und der Größe ihres Schnabels unterscheiden.

Auf den Inseln leben etwa 15 verschiedene Arten von Finken, und die Unterschiede zwischen ihnen sind nicht immer beeindruckend. Wie jemand einmal sagte, können nur Gott und Peter Grant (der Jahrzehnte damit verbracht hat, Darwins Finken zu studieren) den Unterschied zwischen einigen Arten erkennen.

Darwins Finken werden in wissenschaftlichen Lehrbüchern häufig als Paradebeispiel für „Evolution in Aktion” angeführt. Mit anderen Worten: Dieselben Mechanismen, die zu kleinräumigen Veränderungen bei den Finken führen, können mit genügend Zeit zu großräumigen Veränderungen führen und zu einer völlig anderen Tierart übergehen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die vorherrschende Schnabelgröße innerhalb der Finkenart je nach Klima, Nahrungsangebot und Raubtieren verändert. Die Veränderung der Expression von nur zwei Genen führt zu großen Unterschieden in der Dicke, Länge und Breite des Schnabels. Innerhalb dieser Art variiert die Schnabelgröße in gewissem Maße. Je nach Umwelteinfluss haben Finken mit einer bestimmten Schnabelgröße einen Überlebensvorteil gegenüber anderen.

Beispielsweise stellten Forscher fest, dass die durchschnittliche Schnabelgröße des mittleren Erdfinken (Geospiza fortis – Erdfinke) während mehrerer Dürreperioden (2003-2004) abnahm. Auf einer der Inseln stellten sie fest, dass Finken mit kleineren Schnäbeln während der Dürre besser Zugang zu den knappen Nahrungsressourcen hatten. Vögel mit kleineren Schnäbeln hatten wahrscheinlich bessere Überlebenschancen, sodass sie überlebten und Nachkommen zeugten, die ebenfalls kleine Schnäbel hatten.

Unabhängig von der Größe ihrer Schnäbel blieben sie jedoch weiterhin Finken.

Natürliche Selektion in Aktion

Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was natürliche Selektion bewirkt – sie wählt aus der Vielfalt, die bereits in einer Population vorhanden ist. Vielfalt ist eine Kombination aus

- genetischer Vielfalt, die Gott in einer bestimmten Form geschaffen hat;

- genetischer Veränderungen, die seit der Schöpfung stattgefunden haben.

Diese Arten von beobachtbaren genetischen Veränderungen führen zu relativ geringen Variationen und zur Bildung neuer Arten innerhalb einer Gattung, aber nicht zu den Veränderungen, die notwendig sind, damit sich ein Organismus in eine völlig andere Gattung verwandelt.

Wenn sich die Umwelt verändert (z. B. wenn es häufiger regnet und sich die Nahrungsquellen verändern), begünstigt die natürliche Selektion möglicherweise nicht mehr Finken mit kleinen Schnäbeln. Die durchschnittliche Schnabelgröße der Art kann zunehmen. Die Veränderung der Schnabelgröße auf den Inseln erfolgt sehr schnell, innerhalb von nur wenigen Jahren. Die natürliche Selektion bewirkt eine „vor und zurück”-Variation innerhalb der Population (z. B. von kleinen zu großen Schnäbeln), aber diese Veränderung erfolgt nicht in einer Richtung, die zur Entstehung eines neuen Organismustyps führen würde.

Natürliche Selektion sollte nicht mit Evolution gleichgesetzt werden, ungeachtet dessen, was in vielen Lehrbüchern und Fernsehsendungen vermittelt wird.Natürliche Selektion und Evolution sind zwei sehr unterschiedliche Prozesse.

Die Evolution der verschiedenen Pflanzen- und Tierarten, die wir heute sehen, hat sich angeblich in einer unverständlichen Vergangenheit ereignet, aber natürliche Selektion ist das, was wir in der Gegenwart beobachten.

Die Evolution erfordert neue genetische Informationen, um neue Strukturen und Funktionen aufzubauen, die schließlich über Millionen von Jahren hinweg zur Entstehung völlig unterschiedlicher Arten von Organismen führen. Die natürliche Selektion wählt aus der bereits vorhandenen Vielfalt (nichts Neues) aus, was zu Veränderungen und Artbildung innerhalb einer Gattung führt, manchmal innerhalb sehr kurzer Zeiträume.

Veränderungen der Schnabelgröße von Finken in Abhängigkeit von den natürlichen Bedingungen

Veränderungen der Schnabelgröße von Finken in Abhängigkeit von den natürlichen Bedingungen

Biblische Perspektive

Aus biblischer Sicht kann die natürliche Auslese als ein von Gott bestimmter Prozess betrachtet werden, der Organismen erhält, die gut an eine ungünstige Umgebung angepasst sind. Einige Christen könnten meiner Meinung nach Gott nach dem Prozess fragen, der mit dem Tod verbunden ist. Wir sollten jedoch bedenken, dass der Tod und das Leiden durch die Sünde des Menschen in diese Welt gekommen sind.

Trotz dieser Sünde hat Gott den Lebewesen gnädig die Möglichkeit gegeben, sich anzupassen, zu überleben und sich in einer gefallenen Welt zu vermehren. Natürlich sterben alle Lebewesen letztendlich, und einige verschwinden. Aber Gott hat den Menschen die krönende Herrlichkeit seiner Schöpfung und das besondere Privileg des ewigen Lebens mit ihm angeboten, wenn wir Buße tun und daran glauben, dass Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist.

Auf den Inseln hatte ich die Gelegenheit, die Forschungsstation von Charles Darwin zu besuchen. Dort arbeiten Wissenschaftler, die sich sehr dafür einsetzen, dass auf den Galapagosinseln so viele vom Aussterben bedrohte Arten wie möglich erhalten bleiben. Beispielsweise machen Wildtiere wie Ziegen und Hunde das Überleben junger Schildkröten und die Erhaltung von Schildkröteneiern nahezu unmöglich. Wissenschaftliche Programme ermöglichen es den Schildkröten, in Gefangenschaft geboren zu werden, zu wachsen und sich zu adulten Tieren zu entwickeln, um schließlich in die Wildnis entlassen zu werden. Dies ist eine lobenswerte Anstrengung – auch aus biblischer Sicht (siehe Genesis 1:28) –, aber ich finde es ironisch.

Eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung, die den Namen Darwins trägt, leistet Arbeit, die absolut nichts mit der Herkunft und Evolution der Schildkröten in der Vergangenheit zu tun hat, sondern mit der Erhaltung der bestehenden Vielfalt in der Gegenwart.

Die Gleichsetzung der natürlichen Selektion mit der Evolution vom Molekül zum Menschen könnte dazu führen, dass die Wissenschaft die biblische Position der separat geschaffenen „Gattungen” widerlegt. Deshalb ist es wichtig, den Unterschied zu verstehen.

Darwins Ideen zur natürlichen Selektion waren richtig, basierend auf dem, was er in der Gegenwart beobachtete. Da er jedoch nicht von einer biblischen Weltanschauung ausging, wandte er diese Informationen fälschlicherweise auf die Vergangenheit an. Die biblische Weltanschauung ist in jedem Bereich des Lebens von entscheidender Bedeutung, auch in der modernen Wissenschaft.