Es ist ein Affe. Es ist ein Mensch. Es ist das fehlende Glied.

Kürzlich veröffentlichten Wissenschaftler eine Reihe von Artikeln mit einer detaillierten Analyse eines neuen mutmaßlichen Vorfahren des Menschen – Australopithecus sediba. Zwei relativ vollständige Skelette einer erwachsenen Frau und eines minderjährigen Mannes wurden einer umfassenden Analyse unterzogen, um zu verstehen, wie dieser Hominide in die Evolutionsgeschichte des Menschen passt.

Anstatt Hinweise auf die Herkunft des Menschen zu liefern (wie es die Schlagzeilen behaupten), macht Australopithecus sediba die Evolutionsgeschichte des Menschen wesentlich komplexer. Tatsächlich stützen die Merkmale von Sediba die Argumente der Kreationisten und die Vorstellung, dass Australopithecinen eine ausgestorbene Art von Affen sind, die in Bäumen lebten.

Wie so oft bei neu entdeckten Hominidenfossilien haben Wissenschaftler und insbesondere die Medien diesen Fund als eindeutigen Beweis für die Entwicklung des Menschen angepriesen. Australopithecus sediba ist das jüngste Beispiel für ein „fehlendes Glied”.

Evolutionisten mögen den Begriff„fehlendes Glied” nicht. Sie bevorzugen es, solche Fossilien als „intermediär” oder „übergangsweise” zu bezeichnen. Der Evolutionist Carl Zimmer schrieb Folgendes:

„Der Begriff ‚fehlendes Glied’ hat heute keine angemessene Bedeutung mehr. Kreationisten verwenden ihn, um die Realität der Evolution jedes Mal in Frage zu stellen, wenn eine neue Hominidenfossil gefunden wird. Sie weisen auf Merkmale der Fossilien hin, die weder Menschen noch lebenden Affen eigen sind, und behaupten, dass diese Merkmale ein Beweis dafür sind, dass der Hominide diese beiden Gruppen nicht verbinden konnte. Diese Argumente stellen die Evolution des Menschen kaum in Frage. Die einzige Einschränkung, die man vornehmen sollte, besteht darin, dass der Begriff „fehlendes Glied” endgültig abgeschafft werden sollte.

Es ist zu erwarten, dass jeder Hominidenfossil bestimmte affenähnliche und menschliche Merkmale und möglicherweise sogar einige einzigartige Merkmale aufweist. Zimmer hat Recht, wenn er selektiv darauf hinweist, dass Merkmale, die weder Menschen noch lebenden Affen eigen sind, nicht beweisen, dass der versteinerte Hominide diese beiden Gruppen nicht miteinander verbinden konnte.

Die beste Schlussfolgerung könnte sein, dass der versteinerte Hominide eine ausgestorbene Affenart ist und weder mit Menschen noch mit lebenden Affen verwandt ist.

Weitere Informationen zum Fund

Das Gehirn

Die Forscher entdeckten einen Endokast im Inneren des Schädels, wodurch sie dessen Volumen bestimmen und die Form des Gehirns modellieren konnten. So fanden sie heraus, dass das Schädel-Hirn-Volumen 420cm3 betrug, was mit anderen Australopithecinen vergleichbar ist und in etwa dem eines Schimpansen entspricht. Dieser Wert ist auch halb so groß wie der von Homo erectus-Exemplaren.

Obwohl der Gehirnschädel von Australopithecus sediba klein ist, sind Wissenschaftler der Ansicht, dass bestimmte Aspekte seines vorderen Teils eher der Form des menschlichen Gehirns ähneln als der anderer Australopithecinen. Interessanterweise gibt diese Art der globalen Gehirnstruktur jedoch keinen Aufschluss über Intelligenz oder Verhalten. Die Anzahl und Art der synaptischen Verbindungen zwischen den Neuronen des Gehirns bilden die Grundlage für Kognition und Verhalten und können nicht anhand der allgemeinen Form des Gehirns bestimmt werden.

Hand

Berger und sein Team fanden den größten Teil der rechten Hand eines der versteinerten Exemplare. Es fehlen nur die Fingerspitzen und einige Knochen des Handgelenks. Dies ermöglichte es den Forschern, ein gutes Bild von der Anatomie der Hände zu erhalten. Interessanterweise wurde die Hand sogar im Titel des Artikels als „Mosaik“ beschrieben, da sie Merkmale von Australopithecinen und Menschen aufwies.

Die Hand verfügt über einen starken Beugungsapparat und die Finger sind gekrümmt, was auf eine Fortbewegung in Bäumen (Baumbewohnung) hindeutet, wie sie zuvor für Australopithecinen vorgeschlagen wurde.

Das auffälligste Merkmal der Hand ist der sehr lange Daumen. Schimpansen, Gorillas und Australopithecinen haben in der Regel kurze Daumen, die im Vergleich zu den langen Fingern klein wirken. Im Fall von Australopithecus sediba ist der Daumen im Vergleich zu den anderen Fingern relativ lang, und das Verhältnis zwischen Daumen und Zeigefinger ist größer als beim Menschen.

Die Autoren sind der Ansicht, dass der Zeigefinger „menschenähnlich” ist, obwohl der Daumen tatsächlich fast alle menschenähnlichen Merkmale aufweist. Die Autoren sind auch der Meinung, dass der lange Daumen ein präzises Greifen und möglicherweise die Herstellung von Steinwerkzeugen ermöglicht hätte.

Mit einem so langen Daumen wäre das Greifen jedoch nicht ganz menschenähnlich. Ich wiederhole noch einmal: Sie kommen zu dem Schluss, dass das Verhältnis zwischen dem Daumen und den anderen Fingern die Hand menschenähnlich macht, obwohl der Daumen des Australopithecus sediba so lang ist, dass das Verhältnis außerhalb des menschlichen Bereichs liegt.

Tatsächlich zeigt dies nur, dass der Daumen lang und einzigartig ist und überhaupt nicht dem menschlichen Daumen ähnelt. Wie dieses Wesen einen so langen Daumen verwendet hat, bleibt ein Rätsel.

Becken

Bergers Team verwendete Teile des Beckens, um ein vollständiges Modell zu erstellen. Das rekonstruierte Beckenmodell zeigt eine Mischung aus Merkmalen des Australopithecus und des Menschen. Das Becken von Sediba ist schalenförmig, und die Ausrichtung der Beckenknochen ähnelt eher der eines Menschen als der eines Schimpansen.

Da A. Sediba einen kleinen Schädelumfang und eine große Öffnung im Beckenbereich hat, war die Geburt für dieses Wesen nicht schwierig, was in starkem Kontrast zur Geburt beim Menschen steht. Damit das Baby durch das Becken passen kann, muss sich sein Kopf drehen und die Schambeinfuge der Mutter (das Gelenk, an dem die Schambeine aufeinandertreffen) muss gedehnt werden, damit es hindurchpassen kann.

Während das Becken einige Merkmale aufweist, die mit der Fortbewegung auf zwei Beinen vereinbar sind, ist es wichtig zu beachten, dass ein Tier, das auf Bäumen lebt, eine aufrechtere Haltung benötigt als ein Tier, das sich auf allen vieren fortbewegt. Orang-Utans beispielsweise, die auf Bäumen leben, bewegen sich nicht auf allen Vieren und weisen Merkmale der unteren Extremitäten auf, die denen des Menschen ähnlicher sind als denen des Schimpansen.

Daher sollten wir uns über bestimmte Merkmale, die der aufrechten Haltung eines auf Bäumen lebenden Lebewesens entsprechen, nicht wundern.

Fuß und Knöchel

Hand, Fuß und Knöchel von Australopithecus sediba weisen sowohl „primitive” als auch „entwickelte” Merkmale auf, weshalb sie zutreffend als Mosaik beschrieben werden.Unter allen Merkmalen von Sediba war der Fuß die größte Überraschung. Dies liegt daran, dass ältere Australopithecus-Arten wieAustralopithecus afarensis (Lucy-Typ) einen menschlicheren Fuß haben als Sediba, dessen Fuß „primitiver” ist als der eines Schimpansen.

Das bedeutet, dass, wenn die evolutionäre Entwicklung von Australopithecus afarensis über Australopithecus sediba bis hin zum modernen Menschen verläuft, sich die Struktur des Fußes bei Lucy weiterentwickelt haben müsste, um dann bei Australopithecus sediba wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren, bevor sie sich erneut weiterentwickelte.

Liste der Merkmale von Australopithecus sediba

A. sediba weist mehr Ähnlichkeiten mit Menschen auf als andere Australopithecus-Arten. Dennoch stufte Berger ihn als Australopithecus ein. Es handelt sich also um ein Wesen mit einem kleinen Gehirn, das in erster Linie baumbewohnend war und zu einer bestimmten Art der Fortbewegung auf zwei Beinen fähig war.

Er hatte einen außergewöhnlich großen Daumen, der eine gewisse Rolle beim Greifen von Ästen gespielt haben könnte. Außerdem weist er eine Mischung aus primitiven und entwickelten Merkmalen im Fuß auf, wobei die Fußmerkmale eher denen eines Schimpansen als denen älterer Australopithecinen ähneln.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die menschlichsten Merkmale von Australopithecus sediba. Es gibt eine Reihe von zuvor diskutierten Merkmalen, die eindeutig affenähnlich sind, wie beispielsweise die langen Arme und das flache Gesicht. Darüber hinaus weisen einige Merkmale der Schulter, die für die Fortbewegung in Bäumen geeignet sind, bereits auf eine große Ähnlichkeit mit Affen hin.

Zurück in die Zukunft

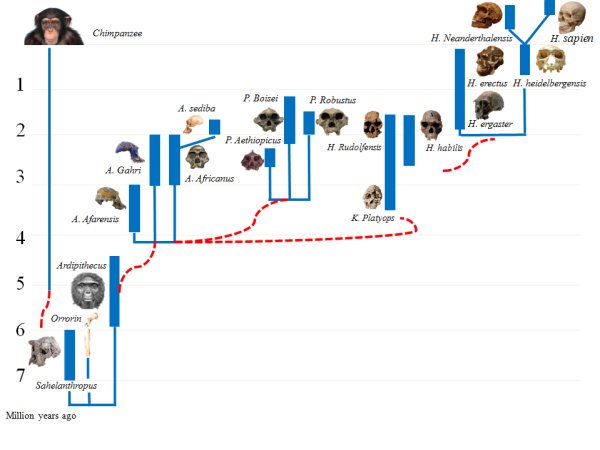

Der Faktor, der möglicherweise die meisten Fragen zur Rolle des Australopithecus sediba in der Evolution des Menschen aufwirft, ist die Zeit.Mit einem Alter von etwa 2 Millionen Jahren, das durch Uran-Blei- und Paläomagnet-Datierung bestimmt wurde, ist Australopithecus sediba tatsächlich jünger als andere Hominiden, darunter Homo rudolfensis, Homo habilis und einige Exemplare des Homo erectus. Dies wirft die wichtige Frage auf, ob Australopithecus sediba überhaupt zur direkten Abstammungslinie des Menschen gehört.

Zuvor diskutierten Wissenschaftler die Rolle des Homo habilis und des Homo ergaster, unter anderem weil sie gemäß den evolutionären Datierungen 200.000 bis 300.000 Jahre lang gleichzeitig existierten. Wie kann Sediba ein Vorfahre des Menschen sein, wenn die Datierungen für beide Hominiden, die ein deutlich größeres Gehirnvolumen hatten, übereinstimmen?

Anstatt Klarheit in die Frage der Herkunft des Menschen zu bringen, wirft Australopithecus sediba mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Das Problem bei der Interpretation der Evolutionisten besteht darin, dass das Fossil, das mehr Ähnlichkeit mit modernen Menschen hat, älter ist.

In Verbindung mit Füßen, die eher denen von Schimpansen als denen von Lucy (die viel älter ist) ähneln, bedeutet dies, dass die Evolution eine Zeit lang rückwärts gehen müsste, bevor sie wieder vorwärts gehen könnte.

Die kreationistische Erklärung

Kreationisten verstehen, dass die Vielfalt des Lebens zahlreiche geschaffene Arten mit Variationen innerhalb ihrer Gattung zeigt. Gott hat verschiedene Arten von Lebewesen direkt geschaffen und sie mit unterschiedlichen Eigenschaften und Anpassungsfähigkeiten ausgestattet. Zum Beispiel gehören Wölfe, Kojoten und verschiedene Hunderassen zur gleichen Gattung der Hunde, während Esel, Zebras und Pferde zur Gattung der Pferde gehören.

Da wir dies bei der Betrachtung lebender Organismen beobachten, sollten wir dasselbe auch in der Fossiliengeschichte erwarten. Daher geben uns die verschiedenen Australopithecinen (Afar, Anam, Afrikaner, Garchi und Sediba) einen Eindruck davon, wie diese ausgestorbene Affenart aussah und wie groß ihre Variationsbreite war. Angesichts dieser Vielfalt sollte es uns nicht überraschen, dass eine Art menschenähnlicher war als andere.

Kreationisten begehen einen Fehler, wenn sie versuchen, versteinerte Hominiden nur den Schimpansen oder nur den Menschen zuzuordnen, obwohl sie eine eigene Gruppe bilden könnten.

Evolutionisten erkennen die Einteilung der versteinerten Hominiden in Gruppen an. Als ich die neue Ausstellung über die Herkunft des Menschen im Smithsonian Museum of Natural History besuchte, war ich beeindruckt von der Gruppierung der versteinerten Hominiden. Sie zeigten eine Gruppe von Ardipithecinen, Australopithecinen, Paranthropen und eine Gruppe von „Homo” als separate Verzweigungen am Stammbaum der menschlichen Vorfahren.

Es ist leicht zu verstehen, wie die einzelnen Arten, aus denen jede Gruppe besteht, eine Vielfalt innerhalb ihrer Gattung darstellen können, mit klaren Grenzen, die jede Gattung voneinander trennen. Da immer mehr Hominidenfossilien gefunden werden, können Wissenschaftler ein vollständigeres Bild vom Variationsbereich innerhalb jeder Art erhalten. Dabei verschwimmt zunehmend die Klarheit darüber, welche von ihnen zum vermeintlichen Stammbaum des Menschen gehören (siehe Abb. 1 und Abb. 2).

Das Einzige, was die verschiedenen Arten verbindet, ist die Linie, die Evolutionisten zeichnen. Leider wird es für sie mit jeder neuen Hominidenfossilfundstelle schwieriger, zu bestimmen, welche Linien für die Gattung Homo zu zeichnen sind.

Schlussfolgerung

Trotz bestimmter menschlicher Merkmale, von denen viele der Lebensweise von Baumbewohnern entsprechen, deutet die überwiegende Mehrheit der Fakten darauf hin, dass Australopithecus sediba eine Art der Australopithecinen und somit eine ausgestorbene Affenart war und nicht ein Vorfahre des Menschen.

Abbildung 1. Eine der möglichen Einteilungen in Gruppen.

Abbildung 1. Eine der möglichen Einteilungen in Gruppen.

Diese Tabelle enthält viele Hominidenfossilien, die entsprechend den von Evolutionisten festgelegten Daten aufgelistet sind. Je mehr Fossilien entdeckt werden, desto schwieriger wird es für Evolutionisten, zu bestimmen, welche davon tatsächlich zum Stammbaum des Menschen gehören. Die gepunkteten Linien zeigen die vorgeschlagenen Verwandtschaftsverhältnisse an.

Eine weitere gepunktete Linie sollte laut Lee Berger von A. sediba zu H. habilis gezogen werden.

Abbildung 2. Eine Möglichkeit der vorgeschlagenen Einteilung in Gruppen.

Abbildung 2. Eine Möglichkeit der vorgeschlagenen Einteilung in Gruppen.

Dieses Diagramm zeigt dieselben Fossilien wie in Abb. 1, jedoch in diesem Fall mit einer möglichen Einteilung in einzelne Gruppen.

-

назад

Carl Zimmer, Smithsonian Guide to Human Origins, Smithsonian Books, Madison Press Limited, Toronto, Canada 2005, page 43.

-

назад

K. J. Carlson, D. Stout, T. Jashashvili, D. J. de Ruiter, P. Tafforeau, K. Carlson, L. R. Berger, 2011, “The Endocast of MH1, Australopithecus sediba,” Science 333 (6048): 1402–1407.

-

назад

T.L. Kivell, J.M. Kibii, S.E. Churchill, P. Schmid, L.R. Berger, 2011, “Australopithecus sediba Hand Demonstrates Mosaic Evolution of Locomotor and Manipulative Abilities,” Science 333 (6048): 1411–1417.

-

назад

J.M. Kibii, S.E. Churchill, P. Schmid, K.J. Carlson, N.D. Reed, D. J. de Ruiter, L.R. Berger, 2011, “A Partial Pelvis of Australopithecus sediba,” Science 333 (6048): 1407–1411.

-

назад

B. Zipfel, J.M. DeSilva, R. S. Kidd, K.J. Carlson, S.E. Churchill, L.R. Berger, 2011, “The Foot and Ankle of Australopithecus sediba,” Science 333 (6048): 1417–1420.

-

назад

D.N. Menton, A. Habermahl, and D.A. DeWitt, 2010, “Baraminological Analysis Places Homo habilis, Homo rudolfensis, and Australopithecus sediba in the Human Holobaramin: Discussion.” Answers Research Journal 3 (2010):153–158.

-

назад

R. Pickering, P.H.G.M. Dirks, Z. Jinnah, D. J. de Ruiter, S.E. Churchill, A.I.R. Herries, J.D. Woodhead, J.C. Helstrom, L.R. Berger, 2011, “Australopithecus sediba at 1.977 Ma and Implications for the Origins of the Genus Homo,” Science 333 (6048): 1421–1423.

-

назад

Групування за версією Смітсонівського інституту можна побачити тут: http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/human-family-tree. Зверніть увагу на зв’язок між різними типами на дереві, хоча немає жодної скам’янілості, яка могла б це підтвердити.